El anteponer las “apariencias” al “ser” –a la verdadera identidad de las personas o de las cosas– ha sido, sin duda, una constante en la historia, pero hoy en día esta tendencia parece haber cobrado verdaderamente “carta de ciudadanía”, de suerte que muchas veces –más que las deseables– lo importante no es, por ejemplo, el ser una buena persona…, sino el parecerlo, haciendo del “pantallismo” o del “pancartismo” un recurso cotidiano.

Y si mal está el “aparentar personal”, peor aún es –si cabe– el hecho de que las apariencias acaben apoderándose del ámbito social y más concretamente –en el caso que aquí quiero abordar– del político.

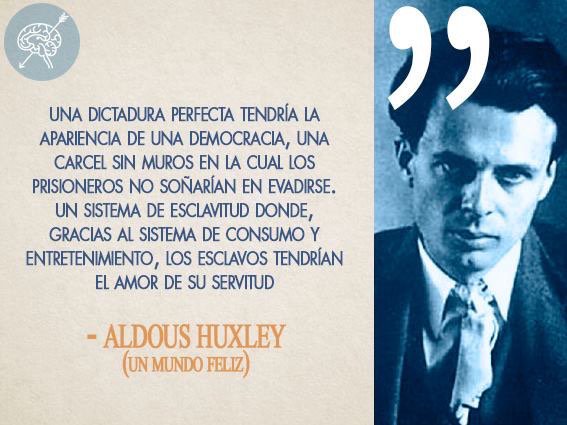

La democracia, que surgió para dar al pueblo voz y voto en lo concerniente a la comunidad, se ha ido convirtiendo, poco a poco, en una mera apariencia de lo que fue su proyecto original.

En el ámbito socio-político, la desvirtualización se ha debido principalmente por perder la política su primigenia orientación al servicio de la “polis”, para orientarse primordialmente a la defensa de una “casta política” que acrecienta sus beneficios en la misma –o mayor– proporción con que los pierden aquéllos a quienes dicen servir.

Ya no existe el parlamentarismo. Los partidos, al imponer su disciplina de voto, privan a sus propios parlamentarios del libre ejercicio, en conciencia, de su derecho y deber, mientras convierten en dictadura –aunque sea con apariencia democrática– la cúpula del partido mismo.

Pero no es ese ámbito socio-político el que quiero abordar hoy en mi reflexión, sino que deseo orientarla específicamente, centrándome en el ejercicio –eufemísticamente servicio– de la autoridad, en el ámbito religioso y, más concretamente, en el de las Órdenes y Congregaciones religiosas.

Es de común conocimiento que la misma Constitución de los Estados Unidos de América –el país que se presenta a sí mismo como la democracia por excelencia, aunque después en la práctica no deje de tener sus sombras al respecto– se inspiró directamente en las Constituciones de los Dominicos. Y fue así porque, aunque en principio pueda parecer un contrasentido, las Órdenes y Congregaciones, incluso profesando un voto de obediencia, disponen de una organización claramente democrática en sus raíces, que se expresa en concreto en el hecho de que sus superiores mayores –generales, provinciales o similares– son elegidos mediante un sistema participativo de todos sus miembros y también en el hecho de que el ejercicio de la autoridad de los superiores electos está regulada por sus respectivos Consejos, cuyos miembros, con su voto libre y acorde con su conciencia, pueden apoyar o rechazar la propuesta del superior respectivo.

Sin embargo, en la práctica –y de modo particular en los últimos años– también en el ámbito religioso –y más concretamente en el de la actuación de los Superiores Mayores y Consejos– se ha producido, en ocasiones, una desvirtualización de la calidad democrática y participativa, actuando a veces dichos Consejos –con sus superiores correspondientes al frente– más como un “club de amigos” o participantes del “clac teatral”, que como lo que verdaderamente debería ser. Y todo comenzó al anular la sana práctica del voto secreto –verdadera garantía del voto libre y en conciencia, especialmente si el superior de turno tiene un carácter fuerte e impositivo– y exaltar, al mismo tiempo, el voto a mano alzada que equivocadamente se presenta como “muestra de confianza mutua”.

En el fondo, el problema no es otro que el confundir, en la práctica, Consejo General o Provincial con Consejo del General o del Provincial. El Consejo no es de nadie, sino de sí mismo. Y lo es, tanto más, cuanto más se haga respetar la importancia, independencia y libertad de cada uno de sus miembros.

EPLA 9-10-2019

Juan Antonio Vives Aguilella